堺の包丁

卓越した切れ味。

職人たちの技が支える

日本の食文化。

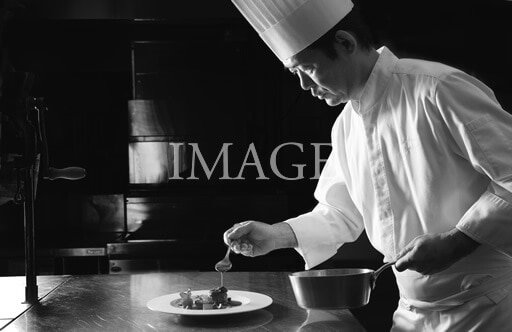

料理人の90%もが手にするという、堺包丁。

職人たちの卓越した技術が

他に類を見ない切れ味をもたらし、

数値化できないわずかな差異が

料理人の理想をあらわしてゆく。

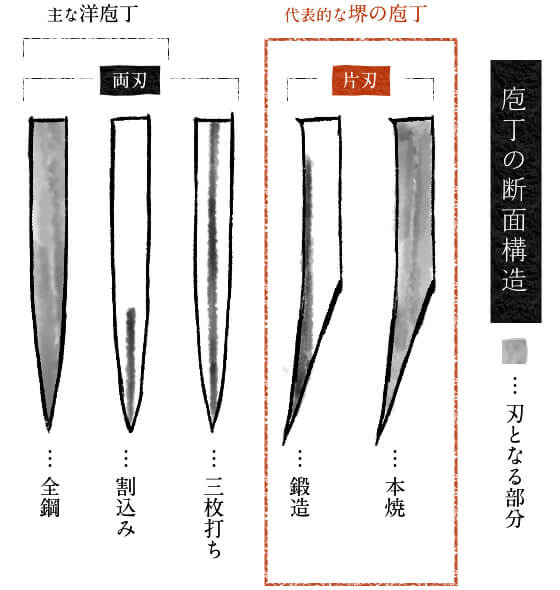

堺刃物の特徴

堺刃物は片刃であること、打刃物であることが特徴です。

片刃であるが故に、左図のように鋭利になり、その卓越した切れ味

で、食材の旨味や風味を最大限に引き出します。

また、何度も叩くことに名が由来する打刃物は、叩いて鋼の分子を細かくすることで欠けにくくなり、しなやかに粘り、切れ味が長く持続

します。

包丁の製作工程

幾たびも いくたびも打つ

ゆえに堺「打」刃物

妥協を許さぬ工程は

六百年間変わらない

堺の包丁は、堺打刃物と呼ばれるようにいくたびも打ち、他に類を見ないほど多くの刃付工程を経て製造されます。

鍛冶、刃付以外にも柄付職人や柄を作る柄職人など多くの職人の手による分業で成り立っています。

鍛冶

「鍛冶」では、和包丁の土台となる「地」を製作します。 鉄と鋼を鍛接して作るのが一般的で、工程の中で、幾度となく打ち、鍛えていきます。 工程は10以上あり、かなりの時間を要する上に、職人の熟練された技術により成り立っています。

刃金切

和包丁は、極軟鉄の土台に刃となる炭素鋼を鍛接するのが一般的である。炭素鋼は硬いので赤くなるまで熱し、ベルトハンマーで叩き延ばす。

鍛造

極軟鉄を真っ赤になるまで熱し、ホウ砂と鉄粉をまぶし、炭素鋼の刃を合わせる。

ホウ砂と鉄粉が、不純物を取り除くと言われている。

鍛造

再度、1000℃の炉で熱し、鍛接していく。

焼き入れ・焼き戻し

750~800℃の炉で熱した後、水で急冷し、鋼を硬くする。

150~200℃程度で再加熱した後、「焼き戻し」とよばれる自然冷却を行い、粘りを出す。この硬さと粘りのバランスが和包丁にとっての生命線となる。

刃付け

堺刃物の特徴である片刃の包丁の刃付工程です。 鍛冶職人が製作した「地」を研ぐことで刃を付け、美しく、切れ味鋭い包丁に仕上げます。 工程だけで、10以上あるのが特徴で、職人の経験に裏打ちされた技術により、時間と手間をかけて丁寧に製作しています。

荒研ぎ

縦砥石を使って地全体の汚れを取り除く。

木型を使い、地を砥石に押し当てて、刃の部分を薄く研ぎ出す。

平研ぎ

歪を調整し、裏すき*が整っていない場合は、再度ハンマーやタガネで整える。

*鋭い切れ味の片刃包丁の生命線となる裏側のゆるやかな凹面のこと

木戸当て

松の木を用いた回り砥で艶を出す。 歪を調整し、裏すきが整っていない場合は、再度ハンマーやタガネで整える。

ぼかし・仕上げ

天然砥石の粉末をゴム片につけ、表面をこすって霞がかったように曇らせる「カスミ研ぎ」をほどこし、鋼の部分を際立たせる。

柄付け

鍛冶職人と刃付職人により作られた刃を、柄に付ける工程です。 柄も専門の職人がおり、多種多様な柄を製作しています。

銘切

出来上がった刃に、刻印打ちや銘切をほどこし、銘を入れる

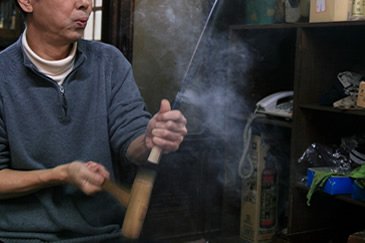

中子を熱する

刃を柄に付けるに当たり、中子を熱する

柄付

刃を柄に付ける

歪調整

歪みを整える